Celebramos el 40 aniversario de la Declaración de Alma Ata: La base constitutiva de la Atención Primaria

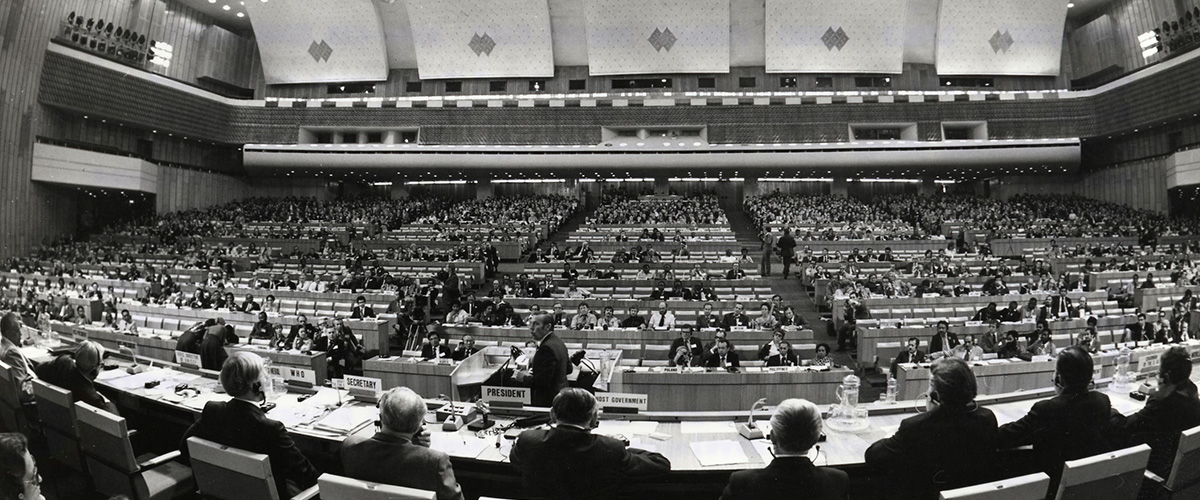

Este año 2018 se conmemora el 40 aniversario de la Declaración de Alma Ata, cuyo documento resultante tras la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) representa una las declaraciones de intenciones más importantes nunca hechas con respecto a la Atención Primaria. La Conferencia, celebrada en Alma Ata (Kazajistán), tuvo lugar entre los días 6 y 12 de septiembre de 1978 y los representantes de los diversos países y continentes que asistieron, firmaron y publicaron un manifiesto en forma de decálogo que cambió para siempre - y todavía hoy sigue transformando - la historia y la implementación de la Medicina de Familia y Comunitaria en todo el mundo. La Declaración de Alma Ata, “ha inspirado a Médicos y Médicas de Familia, pero también a profesionales sanitarios, gestores y legisladores durante cuatro décadas, convirtiéndose en un referente sobre cómo debe ser una Atención Primaria de calidad en todo el mundo”, señala el presidente de la semFYC, Salvador Tranche.

La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978 surgió como respuesta a la “necesidad de una acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo”, según se indica en su preámbulo. Con el objetivo de analizar el nivel de desarrollo de los principios recogidos en esta Declaración y para celebrar el aniversario de este “manifiesto fundacional de la AP moderna”, la semFYC ha puesto en marcha una plataforma en la que se analizará punto por punto el nivel de desarrollo que se ha alcanzado, los principales logros y los aspectos que, a día de hoy, siguen siendo un reto pendiente.

Esta plataforma (www.semfyc.es/alma-ata) se halla ubicada en la web de la semFYC y, además de contener el texto íntegro del decálogo y la información sobre la Declaración completa, también incluirá información específica sobre cómo se han desarrollado cada uno de los puntos.

Actualización mes a mes

Precisamente, la semFYC ha previsto que cada mes del año se abordará en profundidad cada uno de los puntos del Decálogo a través de varios documentos: una entrevista en vídeo que analizará los logros y puntos pendientes del punto que corresponda al decálogo, junto con un artículo valorativo y un conjunto de referencias bibliográficas asociadas.

En el mes de enero, ha sido la Vicepresidenta de la semFYC, María Fernández, la responsable de analizar el punto uno del decálogo relativo a “La salud como Derecho Humano Fundamental”. En su intervención, la Vicepresidenta de semFYC ha loado “los avances que experimentados en la universalización de la Salud previos a la regresión que supuso el RD16/2012” y ha enfatizado el salto que ha implicado la visión holística de la salud, “que contempla los determinantes socioculturales y el contexto en que vive el paciente y supone un paso más allá en la definición de salud como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”.

Desde este momento, cada mes, la semFYC analizará, punto por punto los aspectos relativos a cada uno de los puntos de la Declaración.

Los 10 puntos de Alma Ata

La Declaración de Alma-Ata posee un total de diez puntos que, cuando se firmaron hace 40 años, se consideraron acuerdos no vinculantes para los estados miembros, dentro de los cuales se buscaba establecer los fundamentos para la construcción de un nuevo sistema de salud que permitiera el ejercicio pleno del derecho a la salud. De este modo, el compromiso que se adquirió en 1978 tenía la ambición de que en el año 2000 la Salud fuera un derecho universal para toda la humanidad. A pesar de que este objetivo no se ha conseguido por falta de voluntad política y de una inversión en asistencia médica insuficiente, es cierto que la Declaración de Alma Ata representó un momento fundacional y un compromiso todavía en vigor para seguir fomentando la modernidad sanitaria asistencial en todo el mundo.

En los 10 puntos de la Declaración se definía la salud como un derecho humano fundamental y como un conjunto de estados de bienestar: físico, social y mental. En ese sentido, se ponían las bases para que los estados apostasen fuertemente por la especialidad familiar y comunitaria. Dentro de la declaración también se denunciaban la desigualdad y las diferencias en la calidad de la salud de las personas, tanto entre países desarrollados y subdesarrollados, como dentro de los mismos países, y por esa razón, se instaba a las administraciones a poner en marcha planes de desarrollo por la igualdad de oportunidades y de servicios. En 1978, se definió por primera vez la responsabilidad exclusiva de los entes gubernamentales a la hora de proveer a los ciudadanos y a las ciudadanas con las medidas sociales y de salud adecuadas a sus necesidades, para permitirles tener una vida activa en plano social y económico. Se consideró - y todavía es así - que la Atención Primaria era la clave para conseguir la meta de desarrollo dentro del espíritu de la justicia social. En ese sentido, también se definió a la Atención Primaria de Salud como el conjunto de servicios médicos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables, que estén al alcance de los individuos, familias y sus comunidades; a un coste aceptable por la comunidad y el país para que pueda cubrir cada una de las etapas de su desarrollo vital.

La Conferencia pidió acciones nacionales e internacionales urgentes para el desarrollo e implementación de la Atención Primaria de Salud, y se urgió a los gobiernos, OMS y UNICEF, y otras organizaciones internacionales, tanto agencias multilaterales como bilaterales, a las organizaciones no gubernamentales, agencias de financiamiento, a todos los trabajadores de la salud y a la comunidad internacional para apoyar a comités nacionales e internacionales de Atención Primaria mediante la apertura de canales para proveer el soporte técnico y financiero que fueran necesarios; particularmente en los países en vías de desarrollo.

/storage/la-medicina-de-familia/alma-ata/

_1.png )